事業内容

主力事業である圧力容器応用装置の設計、製造、販売に加えて、派生的に生じた各種事業への取り組みまで、以下の各ページにてご紹介します。

圧力容器・装置

羽生田鉄工所には、圧力容器の設計から製造、圧力容器を使用した温度・圧力制御を含む装置の開発および製造、設置後のメンテナンスまで一貫で請け負う体制があります。

圧力容器応用装置の生産工程例

- 材料加工

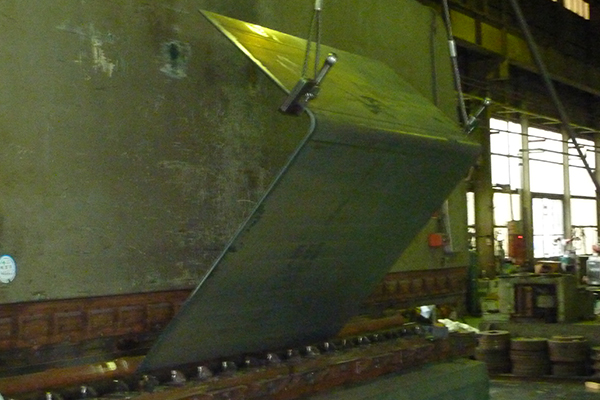

銅板曲げ

ローラー曲げ

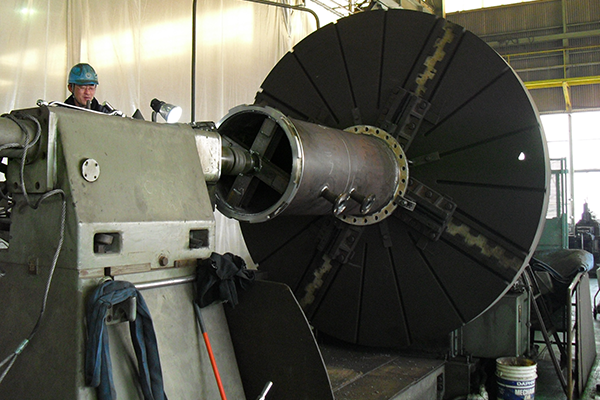

機械加工 - 圧力容器の組立

扉組立

胴長手溶接

長手自動溶接

胴加工組立

胴組立

胴組立 - 耐圧試験・塗装

耐圧試験

塗装

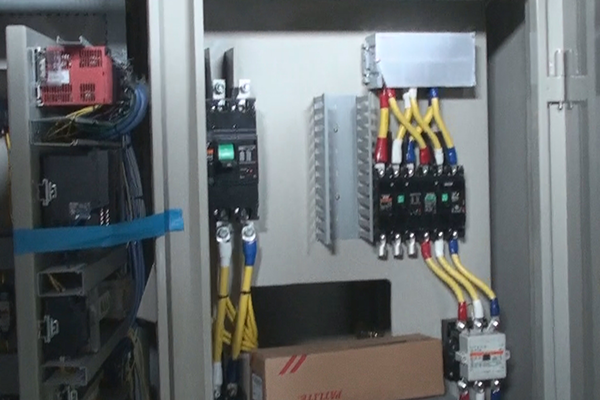

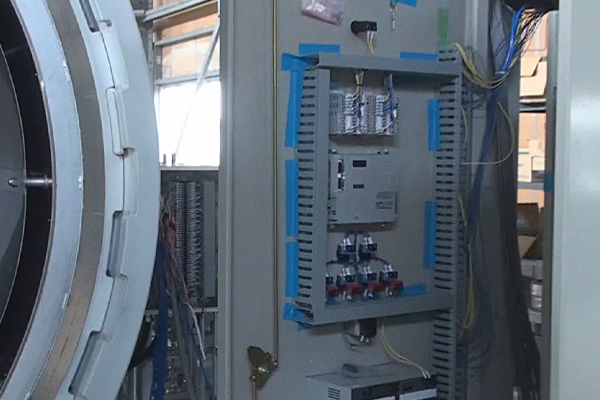

計装機器取り付け - 電気・配管

制御板組立

電気配線

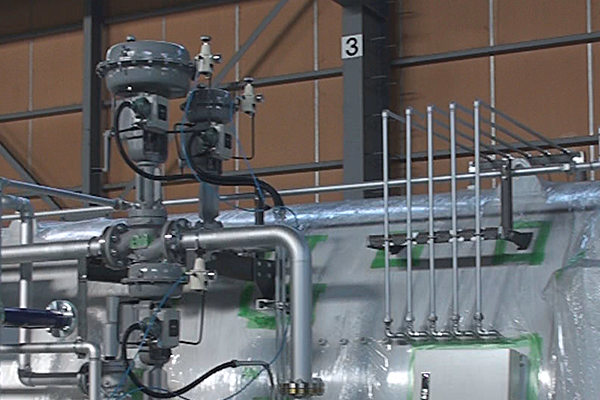

配管 - 試運転・出荷

社内試運転

梱包

出荷

圧力容器の製造技術

圧力容器の種類

圧力容器を種類別にご紹介します。

- 第一種圧力容器

- 第二種圧力容器

- 圧力容器構造規格適用外

- 高圧ガス容器

第一種圧力容器

ボイラ製造で培った技術を生かし、きのこ用高圧殺菌釜、各種滅菌器、加硫缶、大豆蒸煮缶等をはじめとする様々な装置・容器の製造実績がございます。その技術の歴史は約100年に上り、丸型・角型を問わず幅広い仕様に対応いたします

第二種圧力容器

CFRP硬化成形用オートクレーブ、焼結炉、各種熱処理・反応装置やエアタンク、スチームジャケット等、第一種圧力容器と同様に豊富な技術力で確かな製品をご提供いたします。

圧力容器構造規格適用外

木材用注薬缶、給水用圧力タンク等の圧力容器構造規格外の耐圧容器をはじめ、真空乾燥装置やアニール炉等の常圧及び真空仕様でも製作いたします。

高圧ガス容器

KHK製造認可に基づき、小型のものから大型のものまで設計・製作いたします。

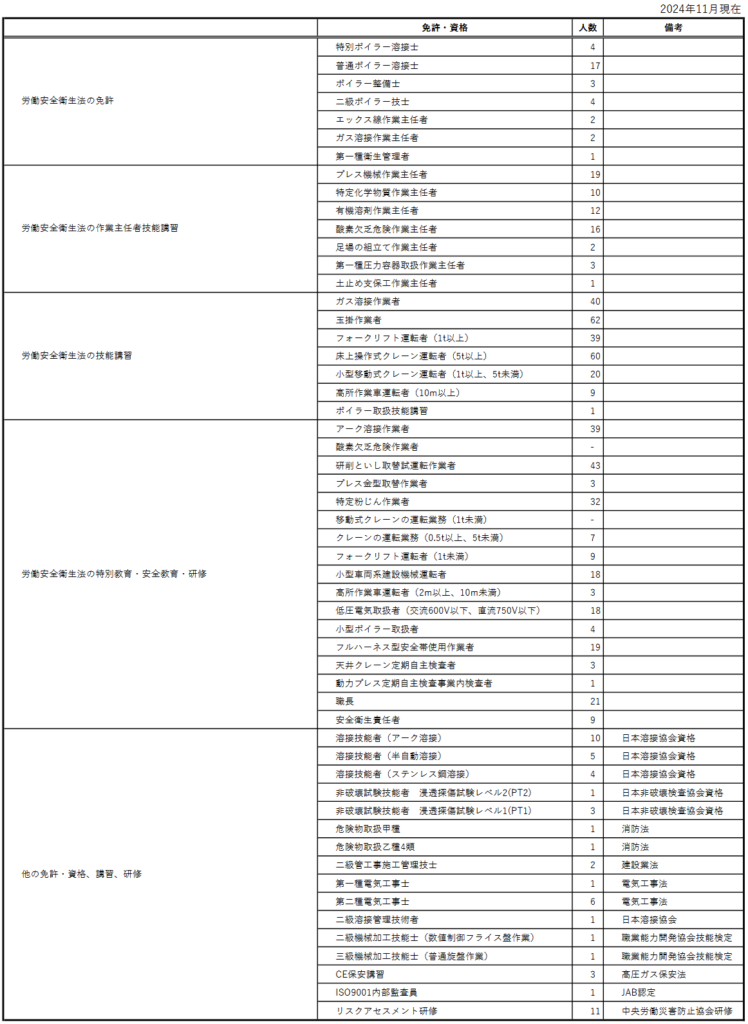

法規則・有資格者情報

▶︎有資格者情報へ

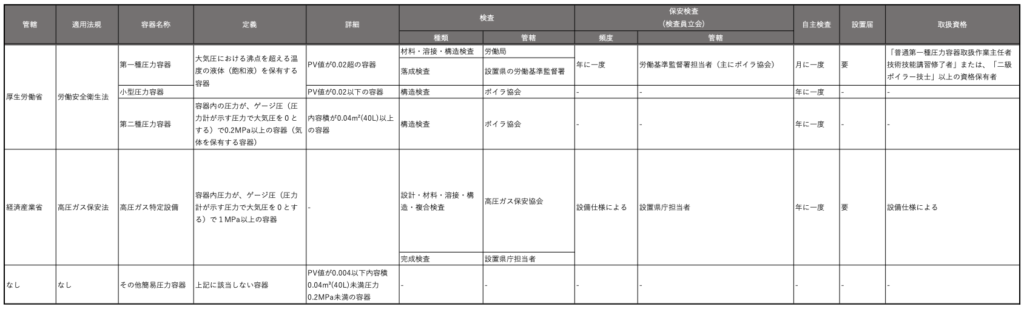

圧力容器の法規則

当社の製作している圧力装置とは、圧力容器に自主制御装置(加熱や加圧の制御や配管等)を付随させた装置のことで、日本国内における圧力容器においては、労働安全衛生法(厚生労働省)と高圧ガス保安法(経済産業省)という二つの法律が適用し、圧力容器の種類も第一種圧力容器、小型圧力容器、第二種圧力容器、高圧ガス特定設備、簡易容器などに区分されています。

また、圧力容器を製造するためには、厚生労働省による「圧力容器製造認可工場」である必要があります。当社は、厚生労働省長野労働局様から同認可の取得はもちろん、高圧ガス特定設備の製造もできるよう、高圧ガス保安協会様より「高圧ガス特定設備製造認可」や、長野市消防局様より「消防法20号タンク製造許可」も取得しております。そのため、許可を受けた型式の圧力容器製作については、検査員立会いのもとで実施される検査を幾つか省略でき、時間的にも経済的にも、お客様のご負担を少なく製造が可能です。

圧力容器適用区分については、以下をご確認ください。

関連する法規則

労働安全衛生法

この法律は、職場における労働者の安全と健康を確保すること、快適な職場環境の形成を促進することが目的。

当社に関係する圧力装置に関しては、圧力容器の材料や構造、溶接方法、設置方法などが詳細に規定されておりますが、圧力装置全体(制御系統や配管)は含まれません。

第一種圧力容器と小型圧力容器は、容器内に大気圧における沸点を超える温度の液体を保有する圧力容器のことです。

第二種圧力容器は、容器内に気体を保有する容器のことです。

第一種圧力容器の製作からご使用までの流れ

1.「第一種圧力容器構造規格」に準じて材料を選定 → 材料検査(労働局の検査員立会い)

2.事前に提出しておいた図面の通りに圧力容器製作 → 溶接検査と構造検査

3.各検査を合格 → 設置県の労働基準監督署に設置届を提出

4.ご指定場所に装置設置 → 落成検査

5.検査合格 → 装置の使用が可能

6.使用開始後は月に一度の定期自主検査と、設置県の労働基準監督署担当者(主にボイラ協会)による、

年に一度の保安検査(性能検査)が義務付けられます。

小型圧力容器と第二種圧力容器の製作からご使用までの流れ

1.小型圧力容器は「小型圧力容器構造規格」または

第二種圧力容器は「第二種圧力容器構造規格」に準じ材料選定、

圧力容器を製作 → 検査員立会いの検査

2.合格した圧力容器には刻印 → 当社内で圧力、温度等の制御系統、配管を接続し装置として仕上げ

3.ご指定場所に装置を設置 → 設置届や検査員立会いの検査は不要で、年に一度の定期自主検査が義務。

高圧ガス保安法

この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスや、容器の製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することをが目的。

当社に関係する圧力装置に関しては、圧縮された高圧ガスによる事故を防ぐため、設置状況・基準などが詳細に規定されており、対象は圧力装置全体(以下、高圧ガス特定設備という)となります。

高圧ガス特定設備は、容器内の圧力がゲージ圧(圧力計が示す圧力で、大気圧を0とする)で、1MPa以上の容器のこと。

高圧ガス特定設備の製作からご使用までの流れ

1.事前に使用目的、使用方法、制御方法等についての書類を高圧ガス保安協会へ提出 → 製作図面の承認

2.JISを基準に材料の選定 → 同協会または設置県庁の検査員立会いのもと、材料検査

3.「特定設備検査規則」に準じて容器の製作 → 溶接検査、構造検査

4.各検査合格 → 圧力、温度等の制御系統、配管を接続して装置の仕上げ → 装置全体の複合検査

5.「一般高圧ガス保安規則」に準じてお客様のご指定場所に設置 → 県庁担当者による完成検査

6.検査合格 → 装置の使用が可能

7.使用開始後は、年に一度の自主検査と、県庁担当者立会いによる保安検査が義務。

※頻度は設備により異なる。

以下、圧力容器適用区分や、検査、資格などを簡単にまとめてみました。

ただし区分については、これに限ったものだけでなく、装置の仕様・ご使用用途等に準じて各管轄の指示のもと決定されます。装置仕様によっても、検査や提出書類、承認等も様々です。あくまでご参考程度にご覧ください。

▶︎法規則情報へ

有資格者情報

当社社員の保有する資格情報の一覧です。